登山では山に入って歩き出すと、そこから時間の経過とともに必要なものを取りに帰ったり購入することができなくなるため、可能性のあるリスクを考え、それにおける必要な道具を早期に加え、もしもの時の備えがとても重要です。

今回は15年以上登山を続けてきて考えた皆さんにお勧めできる登山向けリスク対策についてお話をします。登山初心者の方や、久しぶりに登山をする方はぜひご覧ください。

虫除け対策と虫刺され対策

山の中は動物や虫が住む世界です。人間はそこにお邪魔するような格好になるので、動物や虫が人間に近づいてこないようにすること、また近づいてきて、噛まれる刺されるなどされてしまった場合の対策が必要です。

以下の表は、1年における登山シーズンに対して、登山中に遭遇したくない虫の出没頻度について表したものです。

このように見てみると、マダニと毛虫は4月から活発に動き始め、場所によっては、ブヨやヒルにも遭遇します。

まず初めに害虫を寄せ付けないための対策について紹介をします。

虫除け対策について

実証済みの強い虫除けスプレー

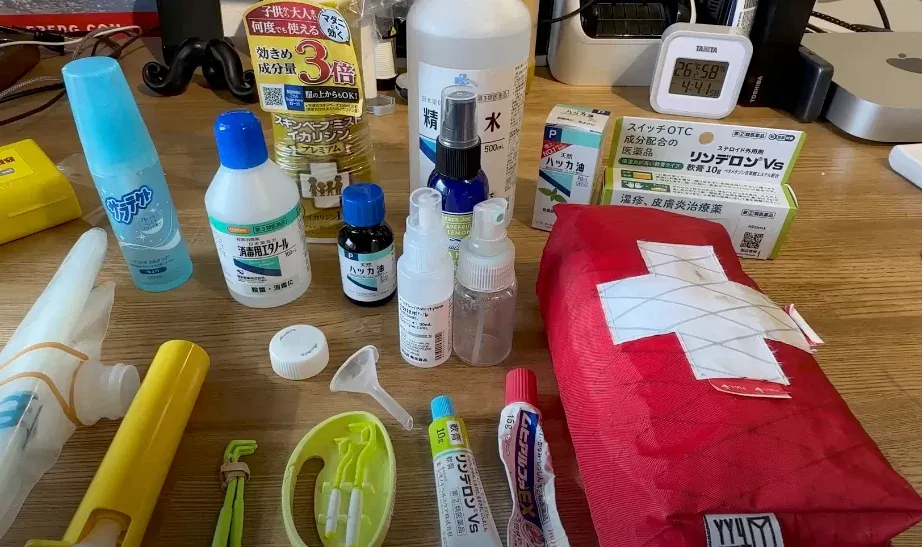

虫除けスプレーは自作しています。そしてこの虫除けスプレーは幅広い虫に対して効果的です。特にブヨ、マダニ、蜂はこのスプレーをしているか否かで、近寄り方に大きな差を感じます。

使用するのはハッカ油、シトロネラオイル、消毒用エタノール、イカリジンです。

ハッカ油とシトロネラオイルは虫が嫌がる匂いを発するため、近づけない効果があるのに対し、イカリジンは吸血害虫の感知能力を撹乱させ、吸血行動を阻止する効果があります。ここで覚えておくポイントはイカリジンやディートといった成分は、害虫を遠ざける効果は発揮しないということです。

- 配合はハッカ油1に対し

- シトロネラオイル2

- 消毒用エタノール10

- イカリジン20

より強力な虫除けスプレーにしたい場合はハッカ油を多めに配合しています。あまり多く入れると肌が痛くなるので注意が必要です。

僕は医療の専門家ではないので、これらの配合バランスは各自の責任下で行ってください。

近づいてくる虫の習性を理解する

ブヨやアブは人の吐く息に含まれる炭酸ガスや皮膚から出る汗の乳酸に寄ってくると言われています。だからゆっくりとマイペースに行動することで、発汗量を抑え、息が荒くならないように制限することが可能です。

蜂は巣を守るために攻撃するので、巣があることが事前にわかれば、そこに近づかない、またどうしても近づかなければならない場合は、ゆっくりと行動することが重要です。

マダニや毛虫は草むらや薮に多くいるのでむやみに入らないこと、またそのような場所を歩くことが想定できる場合は、肌を露出しないことが重要です。

虫刺され対策について

ここまで紹介してきた対策を行っても、虫に刺される、また噛まれることを想定した道具を持っていくことも重要です。

非常に怖いマダニ対策にはティックツイスター

マダニに噛まれてしまったら、自分で除去しようとすると、マダニの体の一部が皮膚内に残ってしまったり、それが原因で炎症や病気を発症させる可能性が高まります。

ティックツイスターは非常に軽くコンパクトでとても簡単にマダニを取るための専用器具です。価格も安いので山に出かける場合の必須道具に数えています。

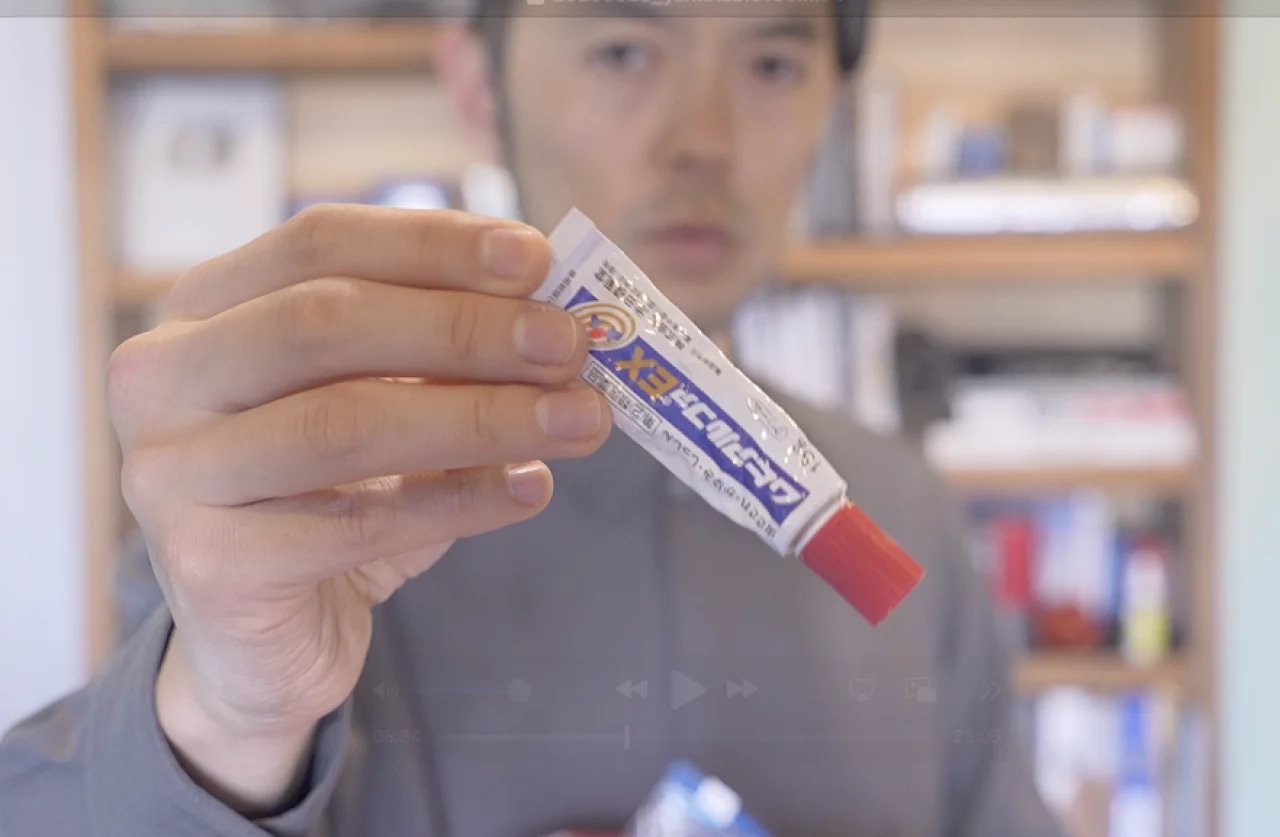

痒みが生じた場合に効果が高いムヒアルファEX

虫に刺された後、強い痛みと痒みに悩まされることが多いです。かゆみは掻きむしってしまうことで傷を広げてしまいます。だからムヒアルファEXでかゆみを抑えて、掻きむしりを防ぐとともに、登山での集中力を維持するようにしています。

僕にとって効果があるポイズンリムーバー

ポイズンリムーバーはブヨ、蜂に刺された時、すぐに毒を吸い上げたことで、比較的傷の治りが速く、痛みが持続しないように感じました。

使用している・いないで比較することができないので、確実に効果があるとは言えないのですが、僕にとってみて効果があると感じることが過去多かったので、ファースト・エイド・キットに加えています。

虫の痛みにはステロイド外用剤が効果的

強い痛みが生じる虫刺されにはステロイド外用剤を塗布するようにしています。ステロイド軟膏としてOTCのリンデロンVs軟膏や化膿止め用でテラマイシン軟膏などもあると便利だと思います。

またビラノアという飲み薬は抗ヒスタミン剤で、アレルギー性の鼻炎や虫刺されなどの皮膚炎、痒みを抑える効果があります。僕は花粉症なのでこの飲み薬を処方してもらっているのですが、登山用ファーストエイドキットにも加えています。これは空腹時に服用しないと効果が減弱してしまうので注意が必要ということ、また眠気と集中力の低下を招きやすいので、登山中には服用は避けています。だから登山が一段落したら服用すると言う位置づけです。

疲労回復&発汗対策

登山をしていると、汗をかいて足が攣る、乳酸が溜まってバテる、ミネラル不足によって、体のパフォーマンスが低下するなどが考えられます。

このようなことがないように、行動食があるのですが、この動画ではリスク対策と言う位置づけで持ち歩いているものを紹介します。

足のつり対策には漢方とマグネシウム

足がつる原因はミネラルバランスが崩れることによる痙攣、体の冷えによる筋肉の緊張、血行不良や脱水傾向等が代表的です。

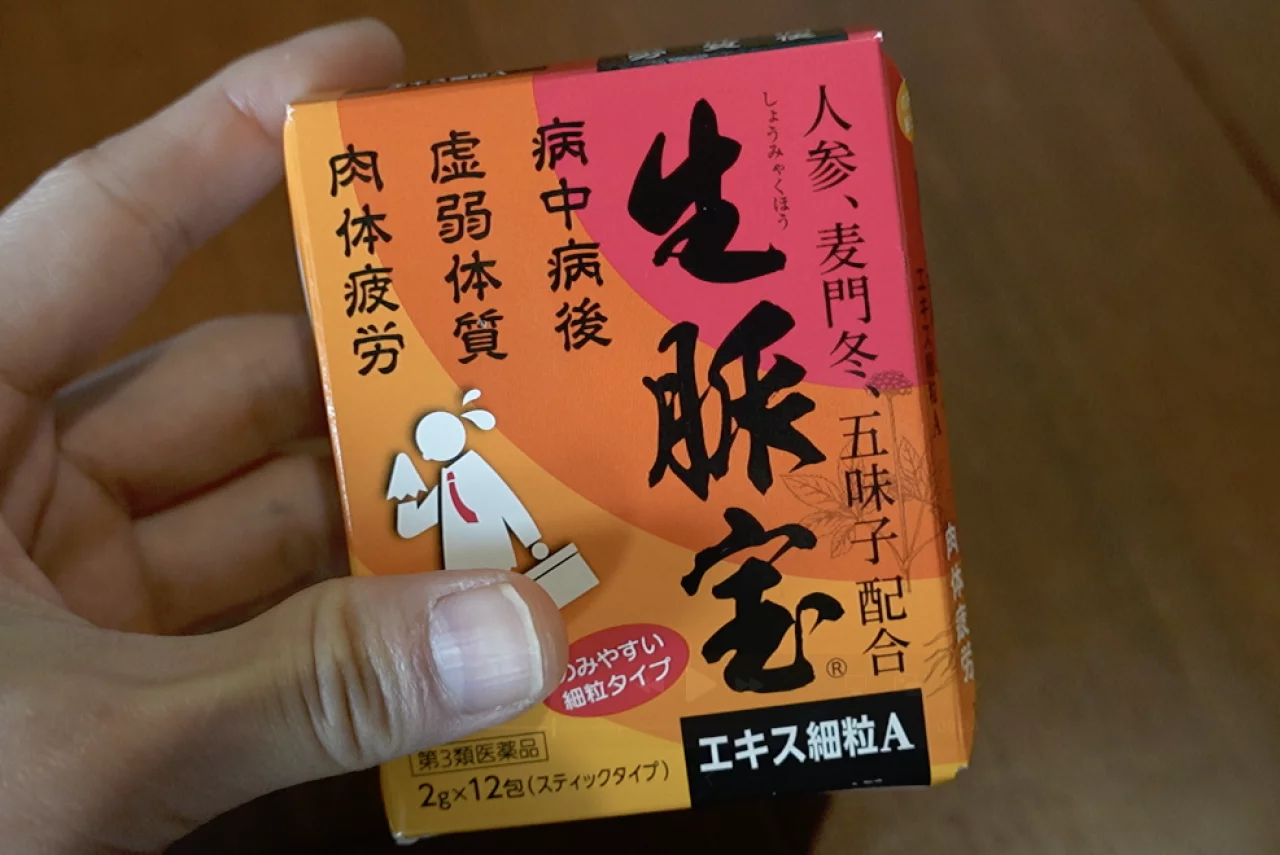

暑い季節は生脈散(しょうみゃくさん)と呼ばれる漢方をYouTubeをご覧いただいている薬剤師さんに教えてもらって、去年から取り入れていますが、これを発汗量が多く「バテそうだなあ」と思ったら服用していて、非常に効果が高いと感じています。

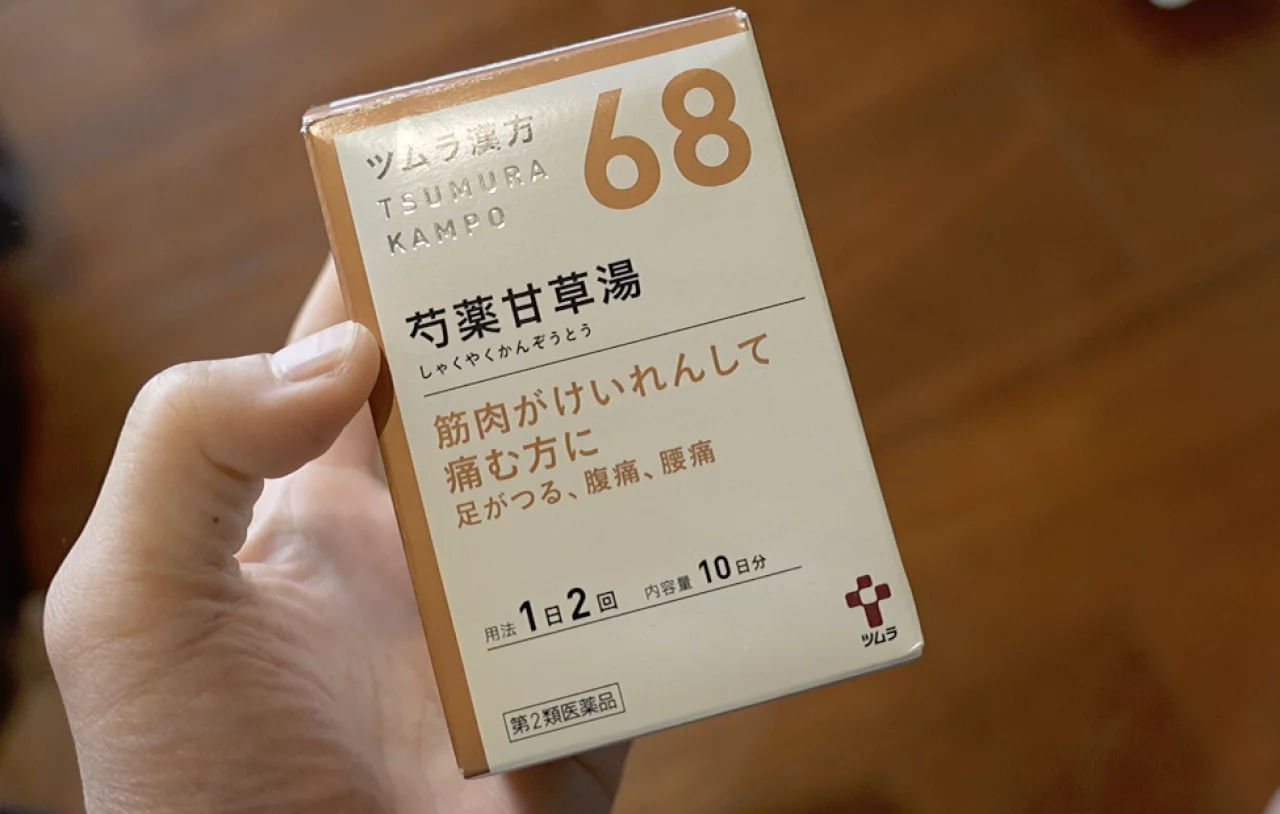

芍薬甘草湯は攣ってしまった後からでも効果があるように思います。自分にとっての限界を超えるような運動量で登山を終えたときに、攣りによる強い痛みが生じたときに会って良かったと思える漢方です。

マグオンはジェルや顆粒タイプもありますが皮膚から取り入れるのか効果があると聞いて、それから攣りそうな箇所に塗布しています。

梅干しやレモン

梅干しやレモンを使用した行動食も重視しています。これらの食品に含まれるクエン酸は、エネルギー代謝を助けること以外に、疲労の元でもある乳酸を分解してくれ、さらにはミネラルバランスを整えてくれます。発汗が多い人にはぜひとも、梅干しやレモン、柑橘類など、酸っぱい果物を行動食に取り入れてみてください。

日焼け対策

雨が降っても強風でも残念ながら紫外線は流れません。そして標高を上げていくことで、紫外線は強くなるし、周りに障害物がない場所では、体全体で紫外線を浴びることになります。

紫外線に当たると気づかず、体の水分が奪われ、さらに体が熱を帯びることにより継続的に体力が奪われていきます。だから、登山ではとても日焼け対策というものが重要なのです。

日焼け止め

日焼け止めは肌が露出する場所にまんべんなく塗るようにしましょう。また日焼け止めは汗やスレによって取れてしまうので、登山中もこまめに塗って、紫外線から体を守りましょう。

サンシェード

汗をかきやすく、さらには日焼け止めを塗り忘れる可能性が高い首や耳はサンシェードでをすることで直接肌に紫外線が当たることを防いでくれます。山旅のサンシェードは通気性に優れているので、暑い季節に使用しても蒸れづらく、さらには様々なキャップにフィットさせることができるし、直接頭に装着することも可能で、ヘルメットを装着しても活用することができます。

サングラス

角膜が紫外線を吸収すると、メラニン色素を作って肌を守ろうと言う信号が脳から出され、それによって肌が日焼けします。それだけでなく、紫外線は目の中で蓄積されるため、慢性的なドライアイや白内障を引き起こすリスクもあるため、交換できない臓器である目は登山をするならば、大事にする必要があります。そのために紫外線をカットし、快適な視界を確保するサングラスはとても重要です。

僕はTALEXのレンズが大好きで、お気に入りのサングラスを購入したら交換しています。

雨と風による冷え対策

登山における冷え対策は、雨から体を守ると言う側面と、風から体を守る側面があります。

雨から体を守るのに使用するのはレインジャケットで、風から体を守るのはフリースなどのミドルレイヤーやウィンドブレーカー、防寒着などがあげられます。

日帰りの低山登山でも、場所、標高、風の強さ、樹林帯の有無、小屋の有無などを鑑みて、必要な機能を備えたレインウェア、行動着、防寒着をセレクトしましょう。

このほかにも怪我をしたときに対処するためのファーストエイド、道に迷わないようにプランとルート確認、登山届等の事前対策、日帰り登山だから必要ないと考えがちなヘッドライトの重要性など、考えておかなければいけない事は他にもあります。

今回は代表的な低山登山で考えられるリスク対策について紹介しました。これからの安心安全な登山を楽しんでいただくために、参考にしていただければと思います。

Youtube「山旅旅チャンネル」でチェックする