冬の登山では、寒さへの対策だけでなく「汗冷えを防ぐこと」も非常に重要です。 気温が氷点下を下回り、強風や雪、結露など、体温を奪う要素が重なります。その中で快適かつ安全に行動するために欠かせないのが「レイヤリング(重ね着)」です。

単に暖かい服を着込むのではなく、汗を逃がし、保温し、風雪を防ぐ。それぞれのレイヤーに明確な役割を持たせることで、快適さと安全性が劇的に変わります。

今回は、実際の登山現場で得た経験をもとに、レイヤリングの考え方と具体的なおすすめアイテムを紹介します。

アンダーウェア|"肌の環境"を整える最初の防衛線

まず最初に身につけるのがアンダーウェアです。このレイヤーの役割はただ一つ、「汗を肌から離す」こと。冬山では、行動中にかいた汗が冷えて体を奪う"汗冷え"がもっとも危険です。そのため、速乾性と汗の移動に優れた構造のバランスが取れたプロダクト選びが何より重要になります。

メリノウールが最適な理由

特に冬季は、メリノウール素材が非常に優れています。メリノウールは天然の温度調節機能を持ち、湿気を吸っても冷たく感じにくく、臭いがつきにくい点が特徴です。

ファイントラックのドライレイヤーやミレーのドライナミックメッシュなどの素材そのものが汗を吸わない、もしくは吸いづらい「汗離れインナー」を着用する場合は、その上に着るベースレイヤーをできるだけタイトなシルエットにしましょう。

密着させないとアンダーウェアの外側に移動した汗を素早くベースレイヤーに移動させることができません。

おすすめアンダーウェア

全てをメッシュ素材で仕立てた単体、アンダーウェアのどちらでも着用できるベースレイヤーです。メッシュはバックメッシュTシャツでも使用しているメリノウール50%、ポリエステル47%、ポリウレタン3%の混紡素材で、発汗量の多いアクティビティで匂いがしづらく、吸湿性、吸水性、速乾性、耐久性を兼ね備えています。シルエットはトリムフィットで単体での使用、ベースレイヤーの下のアンダーウェアとしても着用いただけます。単体での使用時にも透け感は少なく、暑い季節のベースレイヤとしての活用が可能です。

上半身のレイヤリングに注目が集まりがちですが、実は下半身の防寒こそ重要です。

特にお腹に近い腰まわりの冷えは、内臓機能を低下させ、疲労感や判断力の鈍化につながります。

ここでも、メリノウール素材のパンツが非常に効果的。

ウールの持つ保温性と通気性のバランスがよく、汗を吸っても熱を逃がさずにドライな着心地を保てます。

おすすめメリノパンツ

17.5マイクロンという最も細いランクに位置する超極細繊維のメリノウールを使用。非常にソフトな表面で、あらゆるアウトドア・アドベンチャーで着用できるストレスレスな着用感が特徴です。Ridge Merinoのベストセラーのボクサーは、レイヤリングを邪魔しないフィットで、丈夫で長持ちします。メンズもレディースもボクサーとブリーフタイプがあり、一度着用するとその生地の気持ちよさにうっとりします。

ベースレイヤー|発汗量・体質・気温に合わせて選ぶ

アンダーウェアで汗を離した後、その水分を吸い上げて乾燥を促すのがベースレイヤーの役割です。つまり、ここでは「吸水速乾性」と「熱保持」のバランスがカギになります。

寒い季節のベースレイヤーは気化熱を奪われづらく、汗を吸ってほんのりと暖かくなるメリノウール製のものがベストです。

寒がりの方や氷点下の山域では、厚手タイプ。一方、暑がりな方や行動量が多い寒い季節の登山者には薄手のメリノウールが快適です。

また、アンダーウェアとの組み合わせによってシルエットを調整することも大切。例えば、ミレーのドライナミックメッシュやファイントラックのドライレイヤーを着る場合はベースレイヤーをピタッとしたサイズ感で、アンダーウェアの汗を素早くベースレイヤーで吸収するようにしましょう。

メリノウール100%は耐久性が低く、また汗の乾きが遅いので、ナイロンより軽量のポリエステルの混紡素材がおすすめです。

おすすめベースレイヤー

山旅のバックメッシュはメリノウール50%、ポリエステル50%の速乾メリノウールをベースに、背中全体と脇部分にはより乾きの早いメリノウール50%、ポリエステル47%、ポリウレタン3%のメッシュを備え、発汗量の多いアクティビティで快適性を維持し続けるベースレイヤーです。

メッシュ部分は優れた汗の拡散能力を備えているため汗だまりが出来づらく、常に肌をドライに保ち続ける機能を備えています。Tシャツタイプは中低山やトレイルランニングなどのハードなアクティビティーにも使えるモデルで、ロングスリーブやジップアップタイプは肌の露出を防ぎ、スリーシーズンの高所登山でも使用できる汎用性の高さが魅力です。

暑がりな方はTシャツタイプ

寒がりな方はロングスリーブ

厚手タイプはRidge Merinoのベースレイヤーはとてもお勧めです。1月2月の厳冬期における高所登山に愛用してます。

ミドルレイヤー|軽く・動きやすく・蒸れにくく

「ミドルレイヤー=防寒着」と思われがちですが、冬の登山ではアクティブインサレーションが理想です。これは、保温しながら通気性を持ち、運動時に熱を逃がす高機能素材のこと。ダウンのような保温性を持ちながら、蒸れを防ぐという相反する性能を両立します。

特におすすめは、Polartec Alpha Direct 90。ふんわりとした起毛構造で空気を多く含み、軽量ながらしっかり暖かい。行動中も蒸れにくく、汗をかいてもすぐ乾くため、一日中快適です。

おすすめミドルレイヤー

約160gという軽さながら、驚くほど暖かい。脱ぎ着もスムーズで、稜線での風待ちにも最適。11月下旬にブラックとストーンカラーが入荷予定。

アウターシェル|風・雪・雨から身を守る最後の壁

最外層には、防風・防雪・防雨の役割を担うハードシェルを。 登山中の強風、雪、冷たい雨などから身体を守りつつ、内側の湿気を外に逃がす性能が求められます。

おすすめは、3層構造のゴアテックスシェル。表地・メンブレン・裏地が一体化しており、防水透湿性と耐久性の両立が可能です。

特にアークテリクスのモデルは、ゴアテックスと共同開発した軽量でしなやかな素材を採用しており、動きやすく長時間の登山にも向いています。

デニール数で選ぶ目安

厳冬期:80デニール(耐久性と防風性重視)

3〜4月:50デニール(透湿性と軽量バランス)

5〜6月:20デニール(軽快さ・透湿性重視)

これは僕がバックカントリーで実際に使ってきた素材選びの指標でもあります。気温や風速、行動時間を考慮して使い分けることで、最適な快適性を得られます。

おすすめハードシェルブランド

アークテリクス、パタゴニア、ノローナ、ゴールドウィン、Rab、モンベルなど。

秋冬の雨対策としてのシェルジャケットはモンベル「テンペストジャケット」やパタゴニア「トリオレットジャケット」など、 3層ゴアテックス構造で信頼性が高く、価格とのバランスも優れています。

小物類で体の"首"を温める|手首・首・足首・お腹・頭

登山では「首」がつく場所を温めることが、全身の快適性を左右します。血流の多い部位を冷やさないことで、体温を効率的に保てます。

グローブ

雪山ではヘストラのような高断熱グローブを。雪がない時期は以下のように重ねて調整します。

ウールグローブ

吸湿発熱効果があり、単体でも暖かい。ウィンドシェルグローブ

行動時に風を遮り、冷えを防ぎます。軽く携行性も抜群。

最近ではポッサムウールという新素材のグローブも注目。軽量で断熱性が高く、冬のハイキングや低山登山にぴったりです。

ソックス

厚手のメリノウールソックスが定番。僕はSmartwoolとPoint6を愛用しています。

スキーでも使えるほどの保温力とクッション性があります。

腹巻き

体幹を温めることで血流を促し、冷えを予防。腹巻をすることで以下の効果を期待できます。

- 疲れにくくなる

- 疲労回復

- むくみ解消

- 冷え防止

- 基礎代謝向上

- 体温上昇

- 睡眠の質の向上

- 内臓機能の活性化

登山やトレイルランニングなど、アウトドアアクティビティを楽しむ方、寒さ対策は万全ですか?体が冷えるとパフォーマンスの低下や感染症のリスクが高まり、特に腸内温度の低下は絶対に避けたいところ。そんなシーンに頼もしい味方がPOLARTEC アルファ60腹巻きです。

・内側にPOLARTEC アルファダイレクト60を採用し、驚きの保温力を実現。

・外側には薄手のストレッチシェルで防風性も兼ね備え、冷たい風をしっかりシャットアウト。

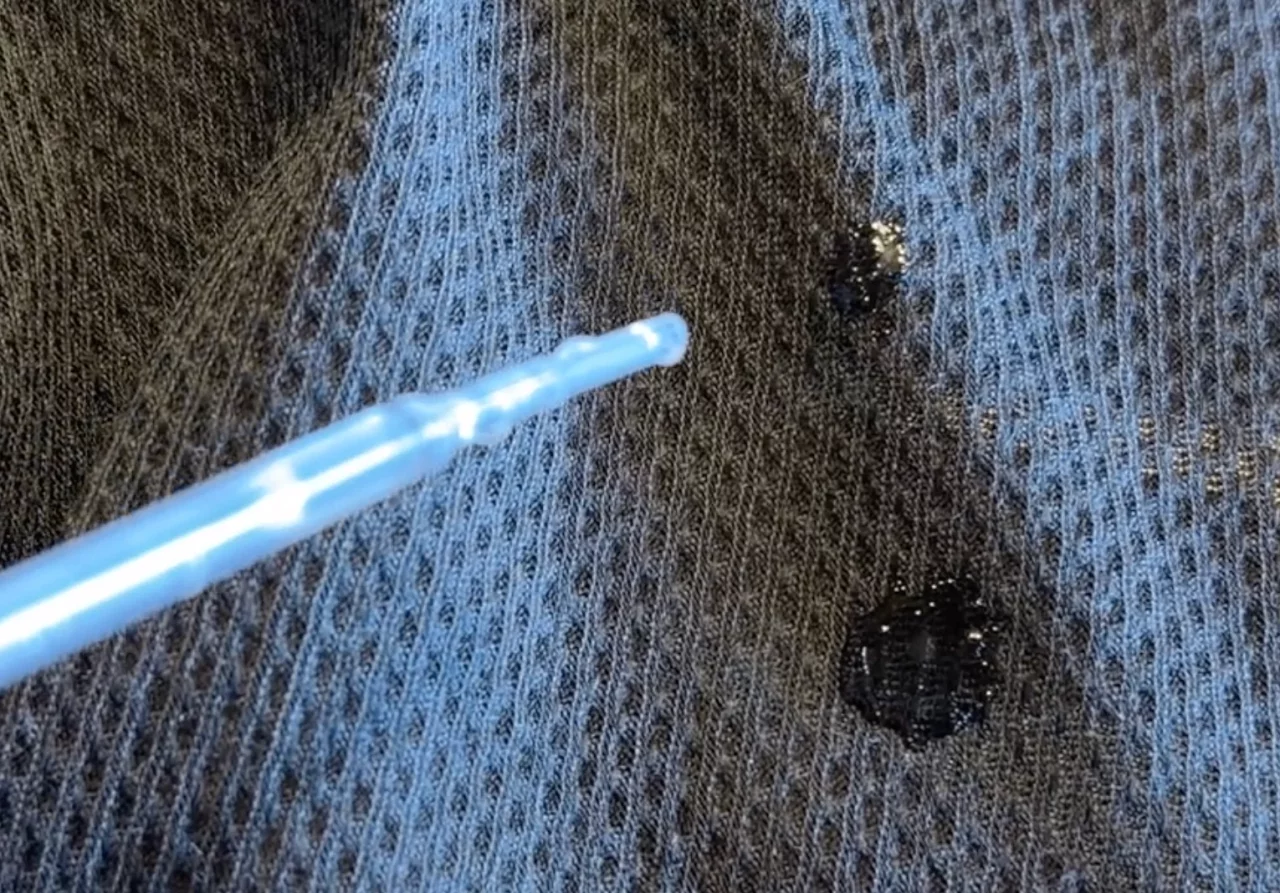

・固定はシンプルなベルクロテープ式。ウェアに引っ掛かりにくい素材で着脱もスムーズ!

・ポケット内にカイロ固定用ポケットを搭載。お腹をピンポイントで温め、体調管理をサポートします。

ポケット内に小さなポケットは、一般的なホッカイロサイズ(12.5×9.5cm)を固定して収納が可能です。固定されるためお腹を効率的に温めることが可能です。

キャップ

登山中の頭部は意外と汗をかきやすく、蒸れやすい部位。

そのため、蒸れを逃がすイヤーマフ付きキャップが理想です。

耳あて部分にはPolartec Alpha Directを使用。風を防ぎつつ、通気性が高いので暑くなりすぎず長時間被っていられます。

まとめ|レイヤリングは「温度の操作」である

冬山登山で求められるのは、暖かさそのものではなく、温度をコントロールできる構成です。

汗をかけば排出し、止まれば保温する。

その両立こそが安全性と快適性を生みます。

肌をドライに保つアンダーウェア(メリノ)

気温と体質に応じたベースレイヤー

通気性のあるアクティブインサレーション

防風・防雪の3層ハードシェル

"体の首"を温める小物類

この順番を守ることで、厳冬期の稜線でも、春先の雪山でも安心して行動できます。

登山におけるレイヤリングは、装備の中でもっとも"戦略的"な選択です。

Youtube「山旅旅チャンネル」でチェックする